[헤럴드경제=이정아 기자] ‘기후우울증’이라는 말이 낯설지 않다. 기후위기를 겪는 이들이 불안과 스트레스, 무기력감, 분노 등으로 우울증을 갖게 되면서 등장한 말이다. 그냥 지어낸 신조어 정도가 아니다. 지난해 6월 세계보건기구(WHO)가 기후우울증의 심각성을 경고했을 정도다. 특히 청소년 등 이른바 MZ세대에게 기후위기는 생사가 달린 중요한 문제다.

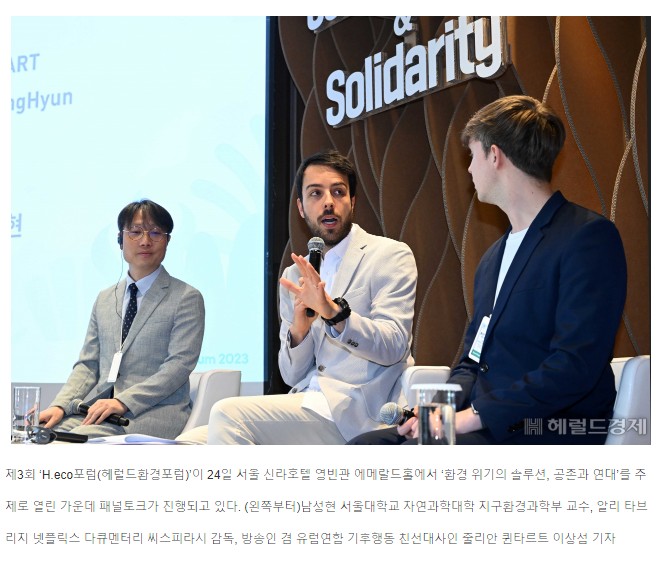

24일 서울 신라호텔 영빈관 에메랄드홀에서 열린 제3회 ‘H.eco포럼(헤럴드환경포럼)’에서는 지속가능한 미래를 위한 논의가 무게감 있게 다뤄졌다. 청중들 가운데 기후우울증을 호소하는 이들이 특히 많았기 때문이다. 이에 대한 강연자들의 대답은 간단했다. 바로 ‘연대’다.

남성현 서울대학교 자연과학대학 지구환경과학부 교수는 “환경을 위해 열심히 행동하고 실천하는 분들 가운데 좌절을 하는 분들이 많아서, 볼 때마다 안타깝다”라며 “그런데 한 사람이 하는 노력, 그 자체로 큰 효용이 있기 보다, 이로 인해 우리 사회 전체 분위기가 바뀐다는 것에 의미를 뒀으면 좋겠다”라고 말했다.

이어 그는 “개인의 노력이 결국 우리가 어느 방향으로 가야 하는지 공감대를 만들어 낸다”라며 “절대 좌절하지 말라고 꼭 전하고 싶다”고 덧붙였다.

그는 기술 낙관주의나 기후 비관주의도 모두 경계해야 한다고 설명했다. 단 하나의 획기적인 기술로 기후위기 문제가 해결되는 것도 아니고, 더는 바뀌지 않을 것이라는 절망이 변화를 이끌어 내지도 않는다는 의미다. 그는 “혼자서 해결할 수 있는 건 없다”라며 “지금부터 노력하면 바꿀 수 있고, 바꾸기 위해서는 모두가 힘을 합쳐 노력하는 게 정말 중요하다”고 했다.

알리 타브리지 넷플릭스 다큐멘터리 ‘씨스피라시’ 감독도 “일반적으로 우울은 분노를 억누를 때 생긴다”라며 “감정을 억누르지 말고 본인이 가진 열정으로 표출하라고 말하고 싶다”고 전했다.

이어 그는 “저도 상황이 답답하게 흘러갈 때마다 전 세계 문제를 제가 해결할 수 없다고 생각한다”라며 “그 대신 열정 그 자체에 더 관심을 갖는다. 저는 그게 영화였다. 누군가에게는 그게 과학이 될 수도 있고 정치가 될 수 있다”고 했다.

이날 포럼에서 모더레이터를 맡은 방송인이자 유럽연합(EU) 기후행동 친선대사인 줄리안 퀸타르트도 “환경문제에 공감하는 사람들이 이 사회에 10%를 넘어서면, 관련 논의나 시스템 변화 속도도 티핑포인트(Tipping Point·급변점)를 맞게 될 것”이라고 전했다.

http://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20230524000682&ACE_SEARCH=1